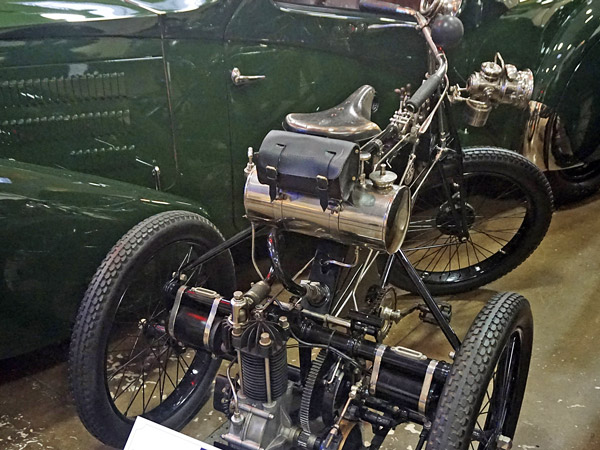

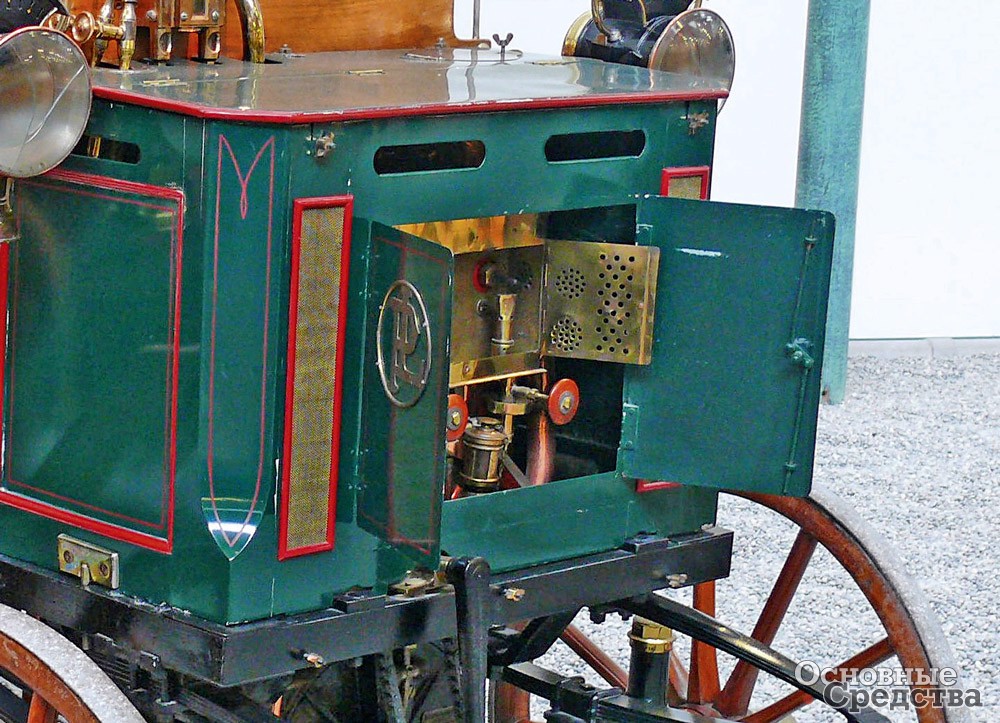

![Panhard Levassor Phaeton Tonneau 1894 г. с двухцилиндровым двигателем Daimler, 565 cм[sup]3[/sup], 3,5 л.с., максимальная скорость 20 км/ч](/article/29322-ot-kalilnoy-trubki-do-iskrovogo-zajiganiya-zajiganie-daet-jizn-dvigatelyu/000.jpg)

Зажигание дает жизнь двигателю

От калильной трубки до искрового зажигания

Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах 16 декабря 1883 г. получили патент № DRP 28022 на «двигатель с зажиганием от калильной трубки» (Gasmotor mit Glührohrzündung). Они сделали двигатель, разработанный Николаусом Августом Отто, пригодным для использования легкого нефтяного топлива (лигроина и подобных нефтяных фракций).

Еще в 1879 г. Лео Функ (Leo Funk) получил патент на «трубку зажигания» (tube d’allumage). Однако действие этой запальной трубы не было автоматическим. Ее внутренняя часть соединялась с камерой сгорания только в момент воспламенения с помощью управляемого затвора. Особенностью трубки автоматического зажигания являлось постоянно открытое соединение внутренней части трубки с камерой сгорания двигателя [1].

Зажигание с автоматической трубкой накаливания

Зажигание с автоматической трубкой накаливания (Glürohr), разработанное Вильгельмом Майбахом, вместе с другими изобретениями, такими как управление кулачковыми канавками выпускного клапана, сделало возможным создание «высокоскоростных» двигателей. В то время как четырехтактные двигатели, основанные на принципе конструкции Отто, работали с частотой около 150 об/мин, двигатель К. Бенца не достигал 300 об/мин. Даймлер и Майбах впервые достигли на специально построенном в 1883 г. стационарном двигателе частоты 500 об/мин.

Как показывали исследования, для того, чтобы воспламенить однородную топливную смесь, достаточно нагреть объем около 0,1 мм3 до температуры ~ +500 °С. Относительно невысокая для вспышки температура калильной трубки частично компенсировалась значительной площадью нагретой поверхности трубки. При зажигании запальной трубкой смесь соприкасалась со сравнительно невысоко нагретой поверхностью, и интенсивность горения в зоне воспламенения была невысокой. Ввинченная в верхнюю часть цилиндра небольшая закупоренная железная или никелевая трубка постоянно нагревалась пламенем горелки. Температура раскаленной докрасна трубки не была постоянной по всей своей длине: ввернутый в цилиндр открытый конец, в силу теплопроводности металла, был холоднее – ниже температуры воспламенения топлива.

При увеличении давления в такте сжатия топливо-воздушная смесь попадала внутрь трубки, сжимая находящиеся в ней оставшиеся газы, и достигнув раскаленного участка трубки, воспламенялась. При этом распространение пламени в цилиндр сдерживалось возраставшим давлением сжатия. Таким образом, момент воспламенения зависел от давления и от конкретных размеров трубки, а также ее температуры. Чем длиннее трубка, тем позже произойдет зажигание. И наоборот, зажигание произойдет относительно раньше, если трубка зажигания короткая и двигатель работает медленно [2].

Обязательным условием своевременного и регулярного зажигания являлось то, чтобы диаметр запальной трубки не превышал определенной величины, чтобы смесь проникала по всему сечению. Большой диаметр трубки приводил к образованию вихрей и противотоков, из-за чего момент опережения зажигания изменялся, а зажигание часто происходило слишком рано, особенно при запуске двигателя. Существенное влияние на своевременность воспламенения оказывало движение смеси, поэтому вертикальная трубка накаливания работала лучше, чем горизонтальная.

Проблемы зажигания трубкой накаливания

Перед запуском двигателя для прогрева горелки (лампы) в небольшую чашку наливали спирт. Если чашка не предусматривалась, использовали проволоку, обернутую асбестовой ватой, смоченной спиртом. Для предохранения платиновых трубок на них надевали колпачки. В процессе прогрева открывали кран подачи топлива в горелку. Прогретая горелка должна была гореть синим пламенем. После снятия колпачков трубка накаливания прогревалась до яркого красно-вишневого цвета [3].

При запуске двигателя, если маховик проворачивался относительно медленно, воспламенение могло произойти до того, как поршнем будет пройдена верхняя мертвая точка. Если двигатель развивал высокие обороты, зажигание становилось поздним. Из-за этого значительно снижалась эффективность работы двигателя. Укорачивая длину трубки накаливания, можно было сделать момент зажигания немного раньше, но не получалось обеспечить зажигание достаточно далеко до мертвой точки при работе двигателя на высокой частоте.

Отсутствие в простой запальной трубке какой-либо регулировки привело к созданию конструкции, в которой положение горячей зоны по длине трубки можно было изменять, что давало некоторый контроль над моментом воспламенения. Изобретение Лео Функа часто применялось в виде управляемого зажигания с помощью раскаленной трубки, и не только для того, чтобы обойти патент Даймлера, действовавший до 1898 г., но и для облегчения запуска мощных двигателей, с целью предотвращения преждевременного зажигания [4].

Чтобы полнее контролировать момент воспламенения, обычную трубку накаливания усовершенствовали путем добавления так называемого клапана синхронизации. Клапан, открывающий поступление смеси в трубку, приводился в действие кулачком. Чтобы избежать использования маленького клапана в цилиндре, Кёртинг поместил маленькую платиновую трубку внутрь трубки накаливания. Во время сжатия часть смеси выходила через нее и клапан. Когда требовалось воспламенение, клапан закрывал выход и пламя возвращалось в цилиндр. Момент зажигания изменялся, при изменении положения кулачка. Обычно трубки накаливания имели длину 50–125 мм, диаметр 6–13 мм [5].

Самым неприятным дополнением к зажиганию трубкой накаливания являлось нагревательное пламя, которое должно было нагревать трубку. Кроме того, для запуска двигателя требовалось несколько минут [6]. Трубки накаливания почти всегда делали платиновыми. Платина – материал очень дорогой, но обладающий тем преимуществом, что не деформируется под действием пламени и не окисляется, это существенно для зажигания. Кроме того, было замечено свойство нагретой платины оставаться в накаленном состоянии под действием углеводородов. Этот эффект каталитической реакции дожигания через много лет будет использоваться в нейтрализаторах, а тогда он помогал горелке системы Бунзена поддерживать необходимую температуру трубки.

Горелка Бунзена названа в честь Роберта Вильгельма Бунзена (1811–1899 гг.). Оригинальное изобретение, принадлежащее Майклу Фарадею, затем было значительно усовершенствовано П. Десагой, университетским приборостроителем, в г. Гейдельберг в 1855 г. Однако это были горелки, питающиеся подведенным газом. Еще раньше, в 1797-м или 1799 г. немецкий изобретатель Август фон Марквардт (работал в г. Эберсвальд) придумал паяльную лампу. В качестве топлива использовался спирт.

В 1882 г. Карл Рихард Нюберг в Швеции разработал новую технику испарения, а год спустя началось производство паяльной лампы Нюберга. Ее быстро скопировали или приобрели лицензии на использование многие другие производители. Для розжига горелки требовалось несколько секунд. Как только горелка разжигалась, она работала с легким свистом. Чтобы защитить ее пламя от ветра, дождя и грязи, горелку закрывали кожухом («фонарем»). Тепло от горелки использовалось для подогрева поступающего в карбюратор воздуха, что облегчало пуск двигателя на холоде.

Использовались также фарфоровые трубки. Такая трубка была значительно дешевле, но гораздо менее прочной и больше подходила для стационарных двигателей. Фарфоровые трубки накаливания благодаря низкой теплопроводности фарфора проще было нагреть в определенной точке для регулирования момента зажигания. Трубки накаливания делали иногда из никеля. Никель не так устойчив к воздействию пламени, как платина, поэтому трубку из никеля приходилось делать намного более толстостенной. Трубки редко служили дольше года, затем требовалась замена, особенно когда двигатели работали на топливе с высоким содержанием серы. Также было важно следить за тем, чтобы трубка никогда не нагревалась добела, поскольку при этом она быстро выходила из строя.

Двигатели Даймлера-Майбаха

Использование Г. Даймлером и В. Майбахом зажигания трубкой накаливания вызвало судебный спор с изобретателем англичанином Уотсоном. В юридическом документе, написанном в ответ на иск, поданный против его патента, Даймлер описал проблемы, которые пришлось преодолеть, работая над этим изобретением: «Это был длительный процесс, требовавший бесконечных экспериментов и неустанных самоотверженных усилий практикующих и опытных инженеров. И это несмотря на изначально отрицательные совершенно обескураживающие результаты экспериментов со свободным зажиганием, а также с многочисленными и частыми «преждевременными воспламенителями», которые во время фаз движения и сжатия, еще до достижения поршнем мертвой точки, внезапно и неожиданно отбрасывали маховик назад вместо того, чтобы толкать его вперед, вырывая рукоятку из руки экспериментатора с силой электрического удара и тем самым давая возможность неконтролируемого самовоспламенения, избавиться от этого эффекта казалось невозможно; но тем не менее, отказываясь сдаваться и упорными экспериментами, а также модификациями формы и размеров камеры сгорания, изменением состава смеси и т.д., я добился приемлемых и в конечном итоге отличных результатов, таким образом подтверждая возможности моей системы неконтролируемого зажигания».

Во второй половине 1883 г. Даймлер и Майбах построили первый опытный образец двигателя – горизонтальный четырехтактный одноцилиндровый агрегат. При 100 cм3 рабочего объема он развивал мощность около 0,18 кВт при 600 об/мин. Следующая версия опытного образца двигателя была представлена в 1884 г. На этот раз это был вертикальный четырехтактный одноцилиндровый агрегат, получивший за внешний вид название «дедушкины часы» – Standuh. Он был специально разработан с учетом малого веса и компактности, чтобы соответствовать условиям, позволяющим устанавливать его на транспортных средствах. Начальная мощность составляла 0,74 кВт. Патент был зарегистрирован 3 апреля 1885 г. (DRP № 34926).

Даймлер ввел в конструкцию общую смазку поршня, шатунной шейки и коренного подшипника коленчатого вала маслом, заправляемым в картер. Ему мы также обязаны «пусковой рукояткой» для облегчения запуска двигателей [7].

Готтлиб Даймлер следующим образом описывал в патенте работу своего двигателя: «Зажигание происходит от рабочего поршня. Воспламенение начинается во впускном канале и при положении поршня в верхней мертвой точке задерживается тем, что в конце всасывания канал, а заполняется более бедной смесью, чем в камере сгорания. В этом канале имеется горячая стенка. Она нагревается пламенем раскаляющим колпачок, и производит воспламенение. Для получения бедной смеси служит газовый клапан, работающий автоматически. В конце хода всасывания он прижимается книзу рычажком клапанной тяги и сужает проход газа. Перестановкой винта можно установить момент зажигания более точно. Г. Даймлер также нагревал воздух перед тем, как он попадал в газогенерирующий аппарат (он называл его карбюратором), чтобы воздухом всегда поглощалось одинаковое количество паров бензина независимо от холодной или теплой погоды [8]. После усовершенствования конструкции в следующие четыре года быстроходность двигателя была доведена Даймлером до 900 об/мин. Большая простота запальной трубки Даймлера стала причиной того, что это зажигание использовалось многими производителями задолго до истечения срока действия патента. И только в последние несколько лет существования своего патента компания Daimler успешно отстояла свои права против такого использования.

Вместо трубки – искра

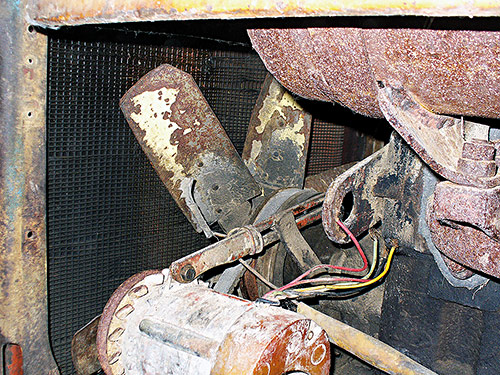

К 1898 г. Даймлер, работая уже в г. Каннштатт, начал заменять зажигание с горячей трубкой искровым зажиганием. К тому времени производители дорогих автомобилей использовали в двигателях сразу две системы зажигания. Двигатель пускался при помощи искрового зажигания, что было сделать проще и быстрей, а затем использовалась запальная трубка [9]. Кроме явных недостатков зажигания трубками накаливания, таких как опасность пожара, общая трудность пуска двигателя, опасность обратной вспышки, задувания горелки, расход бензина горелкой и необходимость смены фитилей, стоит отметить неравномерный нагрев цилиндра. Цилиндр нагревался с одной стороны и охлаждался с другой. Но главным недостатком такого зажигания было то, что оно не обеспечивало абсолютно никакой гибкости работы двигателя, необходимой дорожному транспортному средству.

Недостатки первых ламп для разогрева трубок накаливания, которые легко гасли, были практически полностью устранены, но технический прогресс привел к тому, что к 1905 г. автомобили с зажиганием трубкой накаливания стали редкостью [10]. Зажигание электрической искрой полностью заменило зажигание с трубкой накаливания в двигателестроении. Лишь самые маленькие двигатели, используемые в моделизме, так называемые двигатели с калильным зажиганием, работали по аналогичному принципу.

P.S. В Британском автомобильном музее хранится автомобиль Daimler Grafton Phaeton 1897 г. Он поддерживается в полном рабочем состоянии и используется для регулярного участия в ежегодном пробеге «Лондон – Брайтон», который проводится в первое воскресенье ноября. Пробег посвящен закону, вступившему в силу в ноябре 1896 г., отменившему необходимость сопровождающего перед автомобилем с красным флагом и увеличившему ограничение скорости с 6 до 19 км/ч.

Источники и литература

- Lieckfeld G. Die Petroleum- und Benzinmotoren, ihre Entwicklung, Konstruktion, Verwendung und Behandlung. München und Berlin Druck und Verlag von R. Oldenbourg 1908. S. 92.

- Lieckfeld G. Aus der Gasmotoren-Praxis. Munchen und Berlin. R. Oldenbourg. 1906. S. 42.

- Vogel W. Scule des Automobil-Fahrers. Berlin. Verlag von Gustav Schmidt. 1902. S. 103–104.

- Lieckfeld G. Petroleum- und benzinmotoren, ihre Entwicklung, Konstrucktion, Verwendung und Behandlung. Munchen und Berlin. Verlag von R. Oldenbourg. 1908. Р. 92.

- Rolla C. Carpieenter, H. Diederichs. Internal Combustion Engines. N Y. D. Van Nostrand company. 1909. P. 394–295.

- Norris E. B., Winning R. K. Gas Engine Ignition. McGraw-Hill Book Company. N. Y. 1916. P. 3.

- Lieckfeld G. Petroleum- und benzinmotoren, ihre Entwicklung, Konstrucktion, Verwendung und Behandlung. Munchen und Berlin. Verlag von R. Oldenbourg.1908. Р. 30.

- Lieckfeld G. Petroleum- und benzinmotoren, ihre Entwicklung, Konstrucktion, Verwendung und Behandlung. Munchen und Berlin. Verlag von R. Oldenbourg.1908. Р. 31.

- Genty, Henri François. Les Automobiles à l'Exposition de 1900. Extrait du rapport de la Commission de l'Exposition universelle de 1900. Berger-Levrault 1903. S. 35.

- Zerolo, M. Manuel pratique d'automobilisme. Paris Garnier Freres. 1905. S. 77–78.